経営法務ニュースVol.34(2024年4月号)

はじめに

約3年前に法律事務所を移籍してからノビノビ働いているせいか、徐々に顔が丸くなってきたので、パーソナルジムに通いはじめ、定期的にウエイトトレーニングをしています。

そのパーソナルジムには食事指導がついており、トレーナーに毎日食事の内容を写真で送り、それに対してコメントをもらっていました。

「朝もしっかり食べてください、タンパク質を摂ってください、水を1日3リットル飲んでください、夜は炭水化物を取らないでください、、」 などなど、厳しい?指導を受けていましたが、優秀だったからか、改善の余地がないと諦められたのかは不明ですが、開始して2週間ほどで、「もう送らなくて大丈夫ですよ〜」と言われました。

成果が出ているかどうかは対面で確認してください。

懇親会等へのお誘いは、一切遠慮頂く必要はありません。そのときは好きに食べるようにしています。

- 今回の記事

-

- 経営法務TOPICS(4月1日施行)事業者が知っておくべき改正障害者差別解消法のポイント

- セミナー報告「人手不足時代に対応する人事戦略」in久留米シティプラザ(3月7日)

4月1日から施行された改正障害者差別解消法で、障害者に対する合理的配慮の提供が義務化された、ということはご存じの方が多いと思います。 (内閣府リーフレット)

今回は、この改正内容について簡単にポイントだけ説明します。

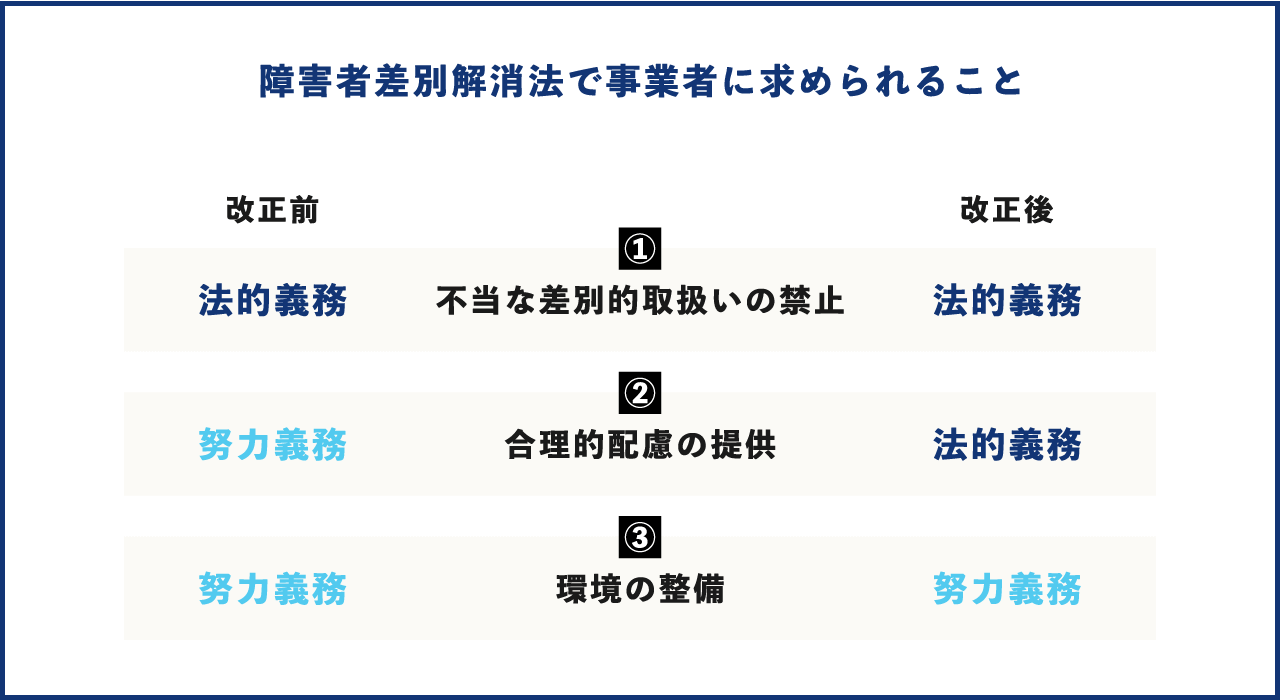

まず、障害者差別解消法で事業者に求められていることは、主に以下の3点です。

- 不当な差別的取扱いの禁止

- 合理的配慮の提供

- 環境の整備

そして、これまでは1.不当な差別的取扱いの禁止が法的義務とされ、2.合理的配慮の提供と3.環境の整備は努力義務とされていましたが、2024年4月から2.合理的配慮の提供も法的義務となりました。

今回は、

- 法的義務に違反した場合の制裁は?

- そもそも障害者差別解消法上の障害者とは?

- 合理的配慮の提供とは?

という点について簡単に触れたいと思います。

違反した場合の制裁は?

不当な差別的取扱いの禁止や、合理的配慮の提供に関し、事業者が違反した場合には、主務大臣は、事業者に対して報告を求め、または助言・指導・勧告を行うことができます。

そして、事業者がその報告をしない場合または虚偽の報告をした場合に、20万円以下の過料が処せられます。

他の法令で定められるような改善命令、公表などは現在はありません。

そのため、実際には制裁としては強い法律ではありません。

そもそも障害者差別解消法上の障害者とは?

障害者と聞くと、身体障害、精神障害などをイメージし、障害者手帳、保健福祉手帳を持っている方などと考える方もいると思います。

ただ、障害者差別解消法上の「障害者」とは、 まず「障害」の定義として、

としたうえで、「障害者」については

とされています。

つまり、手帳の有無などは関係がなく、様々な障害により、日常生活等に制限を受ける状態にある場合には該当するということになります。

この点は、明確な定義がないのと、対応する側もそのような知識を有しているわけではないため、判断が非常に難しいと思います。

基本的には本人の自己申告を基準に判断していく形になるであろうと思います。

合理的配慮の提供とは?

合理的配慮の提供に関する判断として重要な要素は、

- 障害者からの意思の表明があること

- 実施の負担が過重でないこと

かと思います。

前提として、障害者からの意思の表明がなければ、合理的配慮の提供は不要です。

例えば、知的障害、精神障害などは一見して明らかではないことも多く、どのような配慮を求めているかは、事業者の判断のみで対応することは困難であるためです。

また、実施の負担が事業者にとって過重でないことが前提とされています。

どこまでが過重な負担といえるか、という判断はケースバイケースとしか言いようがないですが、内閣府の資料(事例集)で挙げられている事例などが参考になります。(参考:内閣府障害者施策担当「障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】」)

障害者からの配慮の申出について、合理的ではないものや過重な負担 があるものについては、その提供をお断りすることができます

- 膨大な分量の資料の全文読み上げを求められた

- 必要性がないのに買物中は常に店員が同行することを求められた

- 個人的な外出予定に沿うよう公共交通機関の時間変更を求められた

- 否定されるとストレスで症状が悪化してしまうからと 過度な要望であっても否定せずに実行することを求められたなど

なお、前記の通り、障害者手帳を持っていなくとも障害者差別解消法で定める障害者に該当する可能性があるため、手帳がないため合理的配慮は提供できないという対応は認められません。

各事業分野ごとの関係省庁が、改正障害者差別解消法の対応指針を示していますので、各事業者は自身の分野ごとに参考になる記載があると思われます。

実際に顧客である障害者対応をする従業員に対する周知、教育などをしていく必要があると思います。

なお、この法律は障害者を「顧客」の場合に限定しているわけではありません。

従業員が障害者である場合などにも適用されますので、従業員から意思の表明があった際には対応を検討する必要があるでしょう。

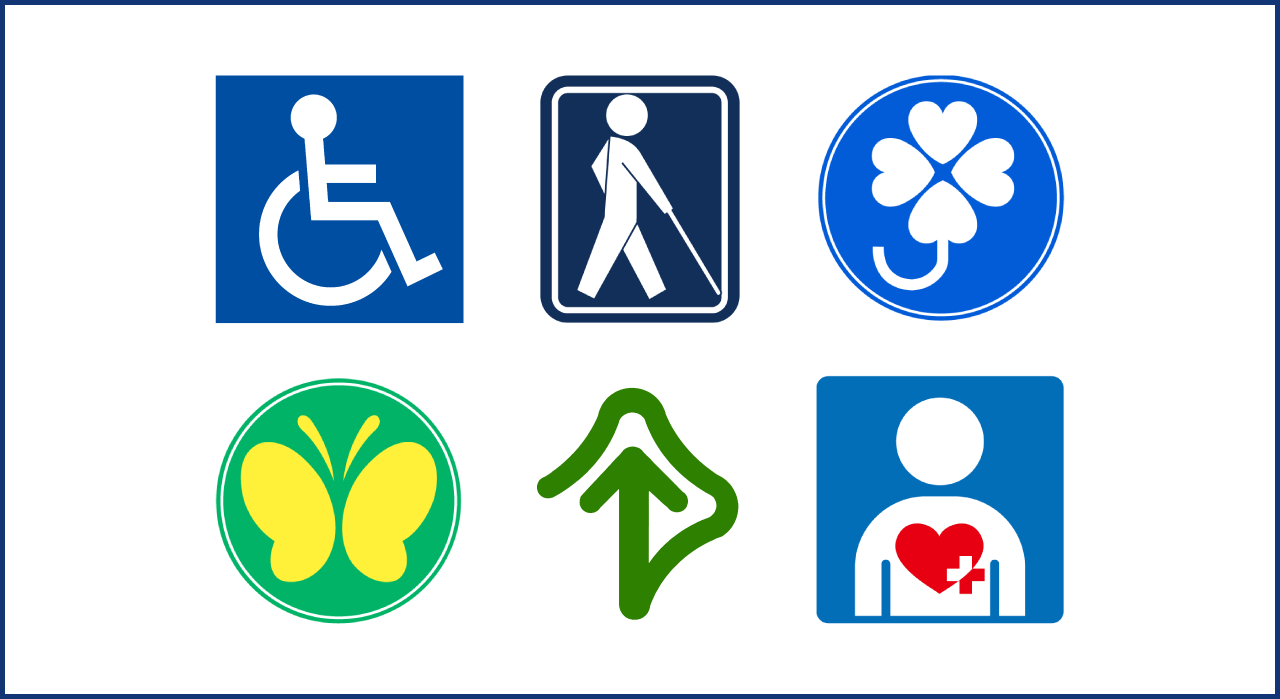

例えば、「手帳の種類」や「盲導犬か否かの違い」、以下のマークの意味など、意外と知らない点のみでもよいので、簡単な勉強会や周知活動からはじめても良いかも知れません。

手帳の種類

| 身体障害者 | 身体障害者手帳 |

|---|---|

| 知的障害者 | 療育手帳 |

| 精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳 |

マーク一覧

盲導犬

白または黄色のハーネスが目印で、「認定証(使用者証)」、補助犬の公衆衛生上の安全性を証明する「身体障害者補助犬健康管理手帳」の表示がなければ事業者側に受け入れの義務がない。

【セミナー(報告)】「人手不足時代に対応する人事戦略」in久留米シティプラザ(3月7日)

2024年3月7日に、株式会社保険プラザ様主催で、「人手不足時代に対応する人事戦略」というテーマで、久留米のお客様を中心に、久留米シティプラザにてセミナーを実施しました。

本セミナーは2部制で第1部は社会保険労務士法人かぜよみの肥海代表社労士が社労士目線で、第2部は私が弁護士目線でそれぞれ話しました。

私からは、採用時に確認すべきこと、してはいけないこと、取るべき書類などを中心に、4月から改正された労働条件明示ルールについて解説しました。

紛争化するのは退職時ですが、採用時から対策しておくことで、その紛争を回避できるケースも多いです。

セミナーの実施や同内容の相談等あればいつでもご連絡ください。